話伝わってる? スカした横文字ばっかり使うことよりもっと悪い伝え方してました

言いたいことがうまく伝わらない。

そういうときはよくあるんですよねこれが。

「読みやすい」と言ってもらえる文章や、「面白い」と言っていただける話し方を身につける上でめちゃめちゃためになった言葉がありました。

それは、ある偉大な経営者の話し方でした。

イメージしやすい言葉で語れ

ぼくにとって大きな経験だったのが、ある経営者の話し方のインタビューを読んだこと。

それはセブンイレブン創業者の鈴木敏文さん。

確かビジネス雑誌の中で、鈴木さんは、「私はお茶の間の言葉でしか語らない」ということを言っていた。

なぜなら、セブンイレブンやイトーヨーカドーのメインの顧客は主婦層で、主婦に馴染みの深い言葉はお茶の間にある言葉だから。

何メートルと言わずに、畳何帖で言った方が伝わる。イメージが湧く。

イメージしやすい言葉で語れ。

その言葉は「聞いてくれる人が誰かをよく見ろ」ということにつながります。

それは、大きな気づきでした。

聞いてくれる人が誰かを考えることで、自分がどんな言葉を使えば伝わりやすいかが決まってくる。

横文字を使う以上にダメな伝え方

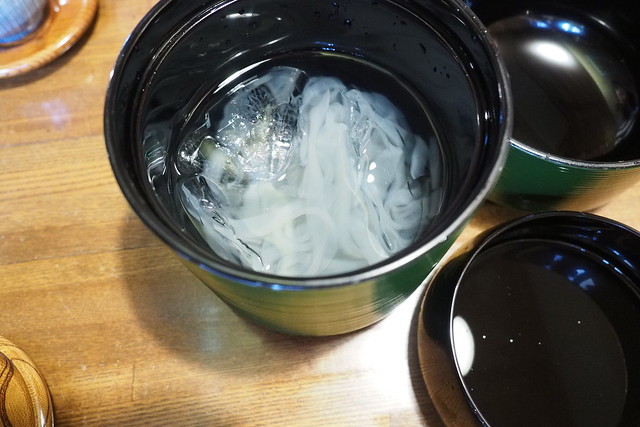

三年坂/二年坂 鍵善良房 黑糖葛粉 / othree

ぼくは「スカした横文字ばっかり使いやがって」って言って、そういう人を馬鹿にしていた嫌いがあったのですが、どうやらそんなことよりも我が身のほうが危うかったわけです。

というのも、横文字使わなきゃいいって話じゃなかったからです。根本の話は。

例えば、

「騙し」という言葉を使うとき、バスケ経験者にはフェイクと言った方が通じる可能性が高い。さらに言うと、サッカーで言うとこの「フェイント」よりも「フェイク」の方が伝わる。

「差額利益」よりも「マージン」と言った方が通じるときもある。

もちろん、その逆もあるのだけど

大事なことは、相手がどんな言葉を日頃使い、慣れてるかということを考えること。

結局

「何でもかんでも横文字で語りやがって」

というのは、横文字を使えない日本人が聞き手に多いことから生み出された考え方。

だから、横文字使わなきゃ他はどんな言葉でも使っていいのかっていいかというとそうじゃないわけです。

根本を考えれば

横文字使うこと以上に悪いことは、相手のイメージできない言葉で語ってあげないこと。そしてその努力をしないこと。

後輩や生徒に教える時も同じ

この鈴木さんの言葉をきっかけに、ぼくは話す場所で意識することは、

「どんな年齢層に人だろう?」

「どんな地域の人だろう?」

「どんな趣味の人だろう?」

そんな参加者のステータスを考え、その人たちがじゃあどんな言葉に慣れ親しんでいるのかを考えるようになりました。

後輩に教えるときも、塾や家庭教師で生徒を指導するときも、です。

もちろん、全てが全てうまくいくわけではなく、「ん? よく分かんない」という顔をされる時もあります。

そのときはそのときで、違う言葉に差し替えたりして、試行錯誤の中で言葉を考えていきます。

そうすると、ドンピシャの言葉が相手にフィットして、そのとき聴き手は本当にパアッと視界が開けた顔をします。

そのときが、伝え手にとって最高の評価になります。

***

伝える上で大切なことは、イメージできる言葉で伝えること。

そのために、相手がどんな人かを考えること。

関連する記事

・『伝える!プレゼン・メール・ブログでインパクトを生む簡単なコツ』

・『「これからの大学生とノート」についてプレゼンしてきました』

・『いーっつも自分の話ばかりと思われてません? 原因は主語〜3分コミュニケーション〜』

・『長く付き合えないのは、モテる「だけ」でモテ「続け」ないから』

スポンサードリンク

書いた人のTwitter見てみる

Follow @daichisato88

Facebookフォローで情報受け取る方はこちら↓

いいね!で定期更新情報や今読んでほしい過去記事などの情報を受け取る